‘Já fui apedrejada por ser a única menina negra’: relatos e vivências de racismo em Fortaleza

Cearenses e africanos residentes na Capital contam em livro como a discriminação racial acontece em diferentes contextos da cidade e das próprias vidas

A experiência do primeiro amor costuma ser empolgante. Se não causar estranhamento, no mínimo traz magia ao coração. No caso de Paula Lettícia Santos da Silva, 24, nenhum desses sentimentos prevaleceu. O rapaz com quem ela queria namorar afirmou que, se ela fosse “mais clara um pouquinho”, ele até ficaria. “Senão iam pensar que ele era senhor de engenho”, conta a estudante de Engenharia de Produção da Universidade de Fortaleza.

Outros casos semelhantes foram vivenciados pela cearense. Quando mudou para uma nova escola, ainda adolescente, a melhor amiga falou na frente de todo mundo que Paula sofria bullying. Na infância, ela também foi assediada duas vezes e sofreu estupro. Tudo isso devido à cor da pele, à discriminação entranhada no seio da sociedade. “No colégio, eu já fui apedrejada por ser a única menina negra”.

Este último acontecimento é bastante marcado na memória. Paula tinha por volta de quatro ou cinco anos de idade quando, certo dia, estava brincando no parquinho antes do início das aulas junto aos colegas de classe – a maioria brancos, perfil que se assemelha ao de todas as outras escolas particulares que a estudante teve acesso quando criança.

Já naquele momento, ela percebeu estar sendo excluída do grupo e resolveu contar para a professora, que agiu dando bronca nos pequenos. O que poderia ser alívio, tornou-se dor de cabeça para Paula. Na hora do intervalo, ela foi brincar sozinha no balanço quando vieram cinco colegas. Eles começaram a atirar pedras e a chamá-la de “macaca”, “nêga dos cabelos ruim” e “escrava”. “A professora era minha madrasta, daí ela só me levou para casa – que era vizinha à escola – e voltou. Nunca perguntei se ela fez algo lá”.

Breves, esses recortes de uma trajetória marcada por constantes violências e tentativas de silenciamento são contados na íntegra e com riqueza de detalhes no livro-reportagem “Mutuê: relatos e vivências de racismo em Fortaleza”. A obra – resultado do Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo pela Universidade de Fortaleza – é a primeira assinada pela jornalista e escritora Larissa Carvalho Primo. Ao Verso, ela sublinha ter sido um acúmulo de inquietações o principal motivo para a idealização do projeto.

“Não havia produções de livros-reportagens sobre essa temática específica, capazes de denunciar o racismo em Fortaleza. Minha intenção foi contornar isso”, explica. Desta feita, Larissa se voltou para o próprio local de morada e para os diferentes contextos urbanos, pessoais e econômicos aqui presentes a fim de oferecer um generoso panorama do assunto.

No total, “Mutuê” – termo que significa “cabeça”, originado no ritual Kibane Mutuê e cultuado pelo Candomblé de Angola e do Brasil, uma forma de remeter à parte do corpo onde ficam as vivências da discriminação – traz a perpsectiva de seis pessoas. Duas delas são africanos residentes na Capital e as outras quatro são cearenses. Lançada no último sábado (19) na Livraria Lamarca, a obra é um imprescindível relato da dor – indo do Benfica ao Jacarecanga, passando pelos corredores de universidades e restaurantes.

Xenofobia e racismo

Logo no primeiro capítulo – intitulado “Um sentimento ou mil e um olhar: o que é o racismo na visão de estudantes africanos em Fortaleza” – somos apresentados a dois personagens: o engenheiro civil C.A.C, natural de Moçambique; e Andy Monroy Osório, designer gráfico e DJ, vindo de Cabo Verde.

C.A.C relata ter sido agredido várias vezes na Capital, de formas muito violentas, apenas por ser quem é. Aqui foi o lugar escolhido para realizar a pesquisa de doutorado pela Universidade Federal do Ceará.

“Meu drama começou exatamente quando eu cheguei. Eu vinha de uma realidade completamente diferente – tanto em Moçambique quanto na Europa e em muitos países da Ásia. Quando cheguei aqui, tive um choque”.C.A.CEngenheiro civil

Nem a curiosidade pela cultura e pelos hábitos fortalezenses conseguiram diminuir a sensação de constante pavor. Foi em 7 de dezembro de 2017 o dia em que vivenciou a situação de racismo mais extrema na cidade, no bairro Benfica – onde morava, à época. Naquele instante, C.A.C pretendia encontrar uma amiga a fim de apresentá-la a um conterrâneo. Ao retornar para casa, foi abordado por um vizinho, que o chamou de “morto de fome”. No mesmo minuto, começou a ser agredido fisicamente.

Larissa Carvalho Primo é hábil não apenas em detalhar o ocorrido como também esmiuçar a burocracia para a resolução do problema, haja vista a condição racial da vítima. Além disso, sempre em primeira pessoa, a jornalista envereda pelos outros tantos preconceitos cotidianos vivenciados pelos personagens e por ela mesma. “Fora a agressão física que sofri, já me deparei com muitas situações no ônibus, no supermercado… Ao entrar em um desses estabelecimentos, o segurança sempre me seguia. Passo a passo”, dimensiona C.A.C.

Fortaleza, assim, é encarada pelos entrevistados como um local a ser evitado por africanos. Aqui, segundo eles, o racismo e a xenofobia são atrozes e onipresentes. O designer gráfico e DJ Andy Monroy Osório, de Cabo Verde, também sentiu isso. Durante os anos em que morou na cidade, foi barrado em restaurantes e shoppings pelo fato de ser negro. “Somos culpados antes mesmo de ouvirem qualquer tipo de esclarecimento, de saber o que foi que houve”.

Até para conseguir alugar uma casa ele teve dificuldades. A revolta diante das situações vivenciadas é apresentada no livro a partir de prints das publicações feitas pelo designer em redes sociais. Em uma delas, destaca: “Poderia ter sido em qualquer outro lugar, porém, no momento do acontecido, a única coisa que me veio à cabeça foi isso. Se essas pessoas estivessem no meu país, eu não as faria passar pelos transtornos que eu passei”.

Para Larissa Carvalho, um dos maiores desafios ao desenvolver as narrativas do livro foi ter sido afetada diretamente pelos relatos. “Era muito difícil sentar, ouvir as entrevistas de madrugada, escrever sobre elas e voltar. Isso porque, nesse processo, você precisa revisitar as falas, as leituras, reescrever alguns pontos, acrescentar outros. Você está imersa na história o tempo inteiro. Fiquei bastante afetada psicologicamente, e a terapia com a minha psicóloga – também negra – me ajudou imensamente”.

Segundo ela, a maior preocupação com o material foi tecer tudo com honestidade, atentando para detalhes cruciais quanto ao processo de ser negro na capital cearense. Não à toa, entre um parágrafo e outro, comentários da escritora a respeito dos meandros do racismo imergem ainda mais a audiência nas realidades.Larissa Carvalho PrimoJornalista e escritora

Racismo institucional e violência policial

No segundo capítulo – “Uma negação e um abuso: quando o racismo nega o direito de ir e vir de rapazes negros” – entra em cena o cotidiano de dois homens cearenses. Luiz Fernando de Lima Teixeira, apesar de nascido no interior de São Paulo, é radicado em Fortaleza. Chegou aqui aos 16 anos almejando estudar Ciências Sociais na universidade. Fruto de um relacionamento interracial, quando criança era chamado pela mãe de “moreninho”.

“Eu não sabia reconhecer minha negritude, mas tinha alguma coisa. Eu não era branco. Sempre soube que eu não era branco. Fui começando a me identificar com a identidade negra e reconhecer mais coisas. E tal hora, me descobri. Aí percebi. E nesse perceber, comecei a estar mais próximo dos debates políticos. A debater a questão da LGBTfobia, do racismo, do sexismo. Assim, fui também me introduzindo nas Ciências Sociais”, compartilha.

Um dos casos de discriminação trazidos à tona por ele diz respeito ao episódio ocorrido em junho de 2019 no campus do Pici, da UFC. Nessa noite, Luiz foi abordado por um dos seguranças da universidade ao transitar pelo local de bicicleta, como sempre fazia. O segurança pediu para que ele mostrasse a carteirinha de identificação – tratamento bastante diferente daquele realizado com outros estudantes –, algo negado por Luiz.

Livre para seguir caminho, mais à frente o universitário se deparou com uma barreira de seguranças impedindo que ele passasse. “Começaram a me cercar. Eram muitos e eles me oprimiam espacialmente, chegando bem perto de mim. Meus dois braços foram presos. Tinha seguranças nas minhas costas, outros na minha frente. Eles começaram a gritar: ‘Você não é ninguém!’. Eu tinha medo do que podiam fazer comigo”.

Triste e revoltante, a história segue demonstrando os efeitos do racismo institucional na vida de Luiz Fernando e na de outras milhares de pessoas em todo o Brasil. Conforme pesquisa do Gevac (Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos) da UFSCar (Faculdade Federal de São Carlos), apenas em São Paulo dois em cada três jovens mortos são negros. 79% dos policiais envolvidos nesses casos são brancos.

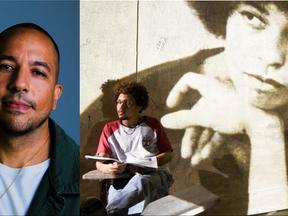

Quem também conhece, na carne, essas estatísticas é o artista urbano cearense Bruno Koa – outro dos perfilados em “Mutuê”. “Cria” do bairro Jacarecanga, periferia de Fortaleza, ele sofreu uma violenta abordagem policial em agosto de 2019, na Praia da Leste Oeste. O jovem estava com quatro pessoas. Uma delas, inclusive, correu em direção ao mar para fugir dos policiais.

Além de ouvir insultos sem motivo aparente – pelo simples fato de todo o grupo ser negro – o violão de Bruno foi quebrado nas próprias costas do artista e nas daqueles que estavam por lá. Um pedaço de madeira também foi usado para agredí-los. A mochila de um dos rapazes foi pega e, nela, conforme afirma, colocaram objetos, a exemplo de faca, arma e drogas.

“A maioria das vezes em que eu era abordado, eles perguntavam o quê que eu tava fazendo, para onde que eu ia. Pegavam meu celular e olhavam. Se eles achassem que tinha alguma coisa de errado, mesmo que não tivesse nada de errado, eles tacavam uns tapas e mandavam ir embora, se liga? A maioria das vezes, eles batem. Tão nem aí, não. Porque, pra eles, todo mundo é envolvido e a gente tá mentindo”.Bruno KoaArtista urbano

Na obra, é mencionado que, após o episódio na praia, Bruno começou a refletir sobre abordagem policial, sobretudo se há seletividade nesse processo. E também a respeito do que é sofrer racismo nos espaços em que transita. “Tem muita gente na favela que pensa que isso é normal. Isso não é normal não, mah! Ser oprimido, apanhar de graça, se intera? Eu não apanho nem do meu pai nem da minha mãe… Por que vou apanhar de um cara desconhecido? E ainda mais porque ele tem preconceito. É racismo, se liga?”, enfatiza.

Entre mulheres

O último capítulo do livro, “Uma dor e mil feridas: voz e trajetória de mulheres negras no enfrentamento do racismo”, traz apenas relatos de mulheres. Além da história de Paula Lettícia Santos da Silva – mencionada no início desta reportagem – também ganha destaque os caminhos de Maria Gabriela Ferreira Feitosa, estudante de Jornalismo da UFC.

Entremeando presente, passado e futuro, a cearense lembra da vez na qual, ao ser escolhida para ser oradora da turma, um grupo foi criado no WhatsApp com a finalidade de manifestar ofensas a ela. “Além de ser preta e burra, era a que queria ter o cabelo liso, que não pode ter nunca”, comentou uma pessoa.

Ao que Maria Gabriela reflete: “Falavam mal quando eu tentei me encaixar em um padrão. Engraçado! E eram pessoas muito próximas, colegas de turma, que comentavam assim. Não eram coisas do tipo de eu ser uma pessoa péssima, chata, sei lá. Era sempre sobre minha testa, meu nariz, minhas características físicas, sabe?”.

O impacto emocional da discriminação é sentido até hoje. A estudante tem dificuldade de confiar em alguém, mesmo na família ou entre amigos. “Acaba sendo um amadurecimento muito doloroso e um endurecimento também”. Para a jornalista à frente do “Mutuê”, igualmente. A cada escuta das fontes, Larissa Carvalho – fundadora e editora-chefe do site Negrê, primeiro portal de mídia negra nordestina do Brasil – tinha mais certeza: existe racismo em Fortaleza. “O livro é a prova viva disso”, atesta.

“Por isso, um dos meus desejos é que a obra alcance muitas pessoas, para além dos muros da universidade. Que professores que não tenham relação com o Jornalismo, por exemplo, possam ter acesso, indicar aos alunos, bem como aqueles que estão fora desse radar da educação, como a minha avó e o meu pai”.Larissa Carvalho PrimoJornalista e escritora

Embora não planeje uma segunda edição do material, Larissa quer finalizar um documentário também a respeito do tema – oportunidade de estender o raio de alcance das reflexões e, principalmente, das ações. “Que haja mais denúncias de racismo, e denúncias formais – embora eu não acredite que isso vá acabar com o acontecimento dos episódios. Ainda assim, aposto muito no fortalecimento da comunidade negra em geral, de nos apoiarmos e cada vez mais construirmos redes de resistência”, conclui.

“Mutuê: relatos e vivências de racismo em Fortaleza”

Larissa Carvalho Primo

Lua Azul Edições

2019, 158 páginas

R$45

.jpg?f=4x3&h=216&w=288&$p$f$h$w=006af4d)

%20-%20baixa_Easy-Resize.com.jpg?f=4x3&h=216&w=288&$p$f$h$w=cb4ed43)